生活着として人々の暮らしを彩った、

「形染め」された「藍染め」の衣類

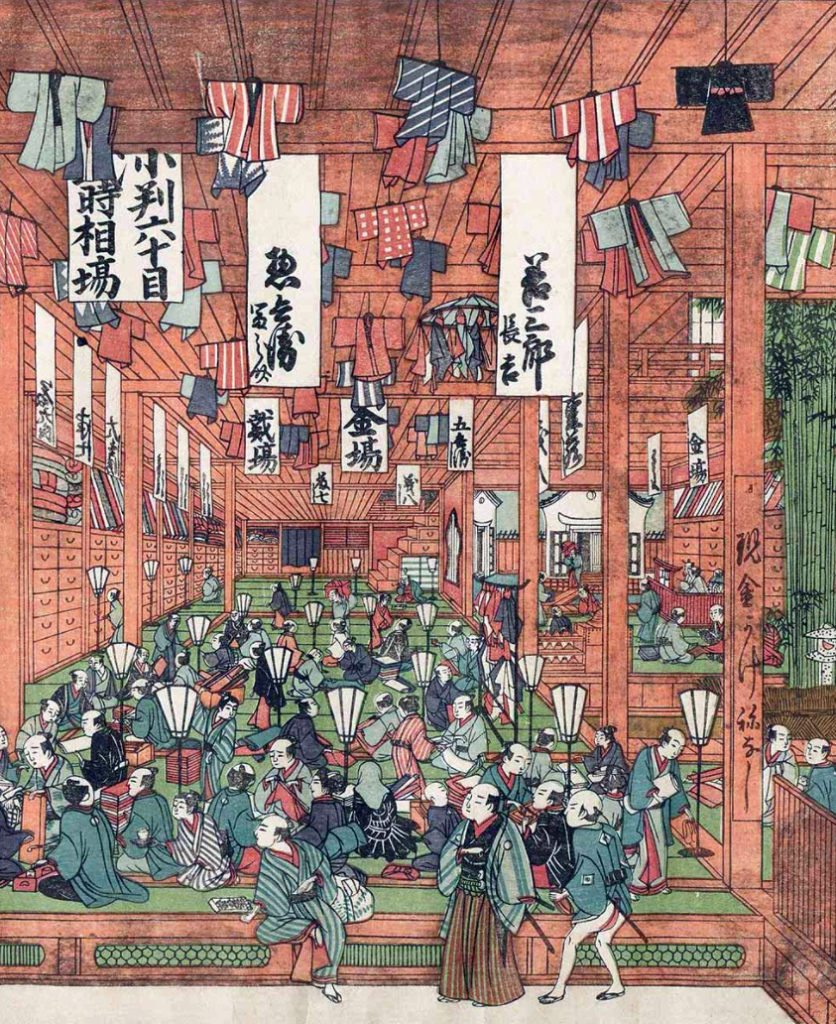

右の浮世絵は、江戸時代の大坂(大阪)の雑喉場(ざこば=現在の鮮魚市場)の活況を描いた歌川広重の作品です。

注目したいのは、ここに描かれた多くの人々の服装です。一目でわかるように、さまざまな職種の人たちのほぼ全員が濃淡のある青色の着物を着ており、しかもその着物のほとんどが多彩な意匠の柄で彩られています。

これらはすべて「藍染め」で染められ、「型染め」で柄を付けられた主に綿製の衣類で、江戸から明治時代にかけて多くの庶民の生活着として、また労働着としても、四季を通じて広く愛用されていました。

その存在感の大きさは、明治初頭、東京開成学校(後の東京帝大)の化学教授として招聘され英国から来日したRobert William Atkinsonが、当時の東京を染め上げていた藍色を「ジャパン・ブルー」と表現したほど。藍で形染めされた衣類は、まさに日本の服飾文化を代表する装いだったのです。

当館では、この日本の服飾文化を代表する、藍染めの形染めにスポットを当て、その産地のひとつである、兵庫県三木市の形紙産業の歴史と、そこから生み出された数々のテキスタイルデザインをご紹介したいと思います。

個性の主張も、帰属意識の表現も、

同時に実現できる、藍の形染め

一般に、「衣・食・住」と並列に論じられる私たちの生活文化の中で、「衣」の優先順位は決して高くはないかもしれません。温暖な地域であれば、いざとなれば裸でも生きられますが、「食」「住」がなくては生きられず、安全にも暮らせませんから。

それでも、太古の祖先が初めて草木や獣皮を身にまとって以来、人類はそれぞれの地域の環境に応じた多彩な服飾文化を育んできました。その多様性を支えてきたのが、世界中の民族が独自に発達させた染織技術であることに異論を差しはさむ余地はないでしょう。

ヒトは自己表現の発露として他者と異なる装いをしたがる半面、民族や階級、文化や思想信条を共有する組織・集団への帰属意識の表明として、進んで同じ衣装を身にまといます。冒頭で触れたかつての日本人は、その両方を一度に実現できる理想的な染織技術を手に入れていたのかもしれません。