精緻な縞模様や大胆な構図

高度な意匠を可能にした「糸入れ」

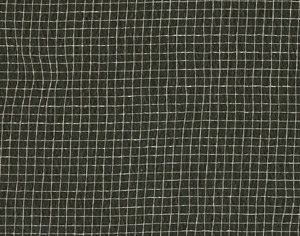

例えば、型紙を横断する縞模様や、彫り抜く部分の多い図柄などの意匠の場合、彫り残した部分が不安定になって形置きが定まらず糊置きの際に縞が歪んだり柄がずれたりしてしまいます。そこで考え出されたのが「糸入れ」という技法です。

これは、彫刻する前にあらかじめ型地紙を竹箆(へら)で二枚に剥がし、紙縒(こより)で重ねて綴じておきます。この型地紙を彫り上げた後、紙縒を解いて再び地紙を二枚に剥ぎ、間に絹糸を挟み込んで柿渋で張り合わせて固定する・・・という非常に手間のかかる方法です。これによって、右の作品のような大きな切り抜きがある意匠でも、歪みやよじれの心配がなく、正確に形置きできます。

糸入れの技術が確かでないと、精緻な縞彫りの意匠も美しく表現することはできません。ことに伊勢型紙の職人たちはこの糸入れの技法に熟達し、これを駆使することで製品の品質をより高めていきました。

一方、三木では糸入れ技法を用いた工房は数軒に限定され、糸入れを用いた作品も多くは確認されていません。というのも、三木の形屋は糸入れが必要な複雑な紋様の表現は、形紙の枚数を増やすことで対応していたため。二枚~五枚におよぶ複数の形紙を重ねることで、大きな白地の形置きも可能になりました。また、縞模様に関しては播州では早くから機織りによって縞柄の織物が可能になっていたため、縞柄の染色自体に需要がありませんでした。

糸入れの手間を大きく軽減

染形紙の技術革新「紗張り」

大正時代末期になると、「糸入れ」の“進化系”ともいえる技法が登場します。図案に細線や吊り、飛び模様などが多く型の支えが不安定な時、また幾度も糊を置く時などは、「糸入れ」の代わりにより目の細かい網状の「紗」を張り、型紙を補強するようになりました。紗には細目、粗目のものと絡みのものとがあり、型紙の形状や使用目的に応じて使い分けられました。この紗の採用が、現在のスクリーン印刷のルーツになったともいえそうです。

しかし、現在でも微妙な縞物や突彫りによるものは、糸入れでなければならないとされています。